Prof. Antonio Claret (29/01/2008)

Nossa visão do Universo mudou muito nos últimos tempos. Em lugar do céu tranqüilo e imutável que se creia antes, hoje sabemos que fenômeno astrofísico de alta energia tem lugar com certa freqüência e podem atuar como um dos motores da evolução das espécies na Terra. Analisaremos as possíveis implicações dos GRB (explosões de raios gama), supernovae, impactos de cometas e/o meteoritos, variações orbitais, etc. no caso particular da extinção KT, que entre outras peculiaridades, se caracteriza pela extinção dos dinossauros não aviários. Analisam-se também os aspectos “positivos” de alguns destes eventos astrofísicos violentos.

Antes de entrar no tema principal deste ensaio, gostaria que constasse minha profunda admiração pelo trabalho de coleta de fósseis de dinossauros por parte de José María Herrero Marzo. Faz aproximadamente um ano, incluí um capítulo na segunda edição de meu livro Azarquiel e otras historias (2006) que pretendia render-lhe uma pequena homenagem. Entretanto, adverti que tal capítulo não lhe fazia justiça. Aproveito a ocasião para tentar desfazer tal falha, mas desta vez lanço mão de alguém muito mais capaz que eu nestas questões, Stephen Jay Gould, um dos maiores paleontólogos do século XX. Ainda que Gould se refere diretamente a Mary Anning, creio correto estender suas palavras a todos os coletores de fósseis e, em particular, a José María.

“Os inícios da paleontologia de vertebrados a princípios do século XIX na Grã Bretanha deve mais a primeira recoletora de sua época (ou de qualquer outra), Mary Anning, de Lyme Regis, que a Buckland, ou Conybeare, ou Hawkins, ou Owen ou a qualquer dos homens que depois escreveram sobre os ictiossauros e plesiossauros que ela encontrou.” -Stephen Jay Gould, Un dinosaurio en un pajar, 1995.

Um dos temas científicos que mais literatura gerou nos últimos 27 anos foi, sem dúvida, a extinção dos dinossauros não aviários (Álvarez et al. 1980). Muitas foram as hipóteses que se manejaram para tentar explicar como e porque se extinguiram estes fantásticos animais no final do Cretáceo. Antes de analisar com um pouco mais de detalhes a possibilidade de que um fenômeno astrofísico estivesse envolvido em tal evento, temos de destacar que o debate atual sobre as possíveis causas das extinções no limite KT causou também uma espécie de extinção dos bons modos por parte de alguns cientistas. Se desatou uma verdadeira guerra (não tão virulenta como a que houve entre Cope e Marsh no século XIX) e se reviveu o velho enfrentamento entre a escola catastrofista e a escola gradualista. Em um dos editoriais menos afortunados dos últimos tempos o New York Times defende que os astrofísicos deveriam deixar aos astrólogos (sic) a tarefa de encontrar nas estrelas as causas dos acontecimentos terrenos. Isto ocorreu como uma reação ao envolvimento de alguns astrofísicos, como veremos nos próximos itens, com a extinção no KT. Mas também temos que notar que um dos pais “emprestados” da teoria da colisão de um cometa/asteróide com a Terra a finais do Cretácico havia anteriormente qualificado aos paleontólogos como cientistas de segunda categoria e mais precisamente, como simples colecionadores de selos.

Em minha opinião, este tipo de discussão não é ciência; é simplesmente falta de respeito mútuo pelo trabalho alheio. A ciência é (e será) cada vez mais interdisciplinar e nenhuma área deve ser considerada como um espaço privado, desde que obviamente as incursões nos campos alheios cumpram uns requisitos mínimos de qualidade científica. Não quisera alargar-me demasiado neste parágrafo mas se poderia citar vários casos onde cientistas de outras áreas contribuíram de forma fundamental para o avanço de outros ramos da Ciência. O médico Von Helmholtz (1821-1894) foi um dos responsáveis por um dos princípios mais fundamentais da Física: a conservação da energia. Por outro lado, o físico Schrödinger (1887-1961), através de seu livro O que é a vida? Estimulou o estudo do material genético do ponto de vista físico-químico em 1944.

Retornando ao nosso tema central, a possível influencia dos fenômenos astrofísicos nas extinções massivas se pode dividir em cinco itens: a) supernovae e GRB (Gamma Ray Burst - explosão de raios gama) b) efeitos de maré e orbitais c) variabilidade solar d) passo do Sol por nuvens interestelares ou pelos braços espirais da Galáxia e) colisão com cometas ou asteróides. Nas seguintes sessões iremos analisando cada caso em particular.

Apesar de serem fenômenos muito energéticos e de que no passado algumas supernovae explodiram relativamente perto da Terra tais eventos passaram praticamente desapercebidos para a civilização ocidental (pelo menos o caso da supernova de 1054). Entretanto, os asiáticos, e os chineses em particular, e os nativos norte-americanos registraram com toda sorte de detalhes disponíveis a aparição das chamadas estrelas-hóspedes de 1006 e de 1054. Se esgrimiram varias explicações para esta pouca atenção ao evento nas crônicas européias da época mas talvez o predomínio da escola aristotélica, que negava de forma taxativa que houvessem câmbios no céu , seja a mais plausível. Outra corrente de pensamento – que se aplica somente à supernova de 1054 - defende que as rivalidades internas da Igreja foram as responsáveis: como o papa Leão IX havia excomungado ao patriarca Miguel Cerulário em Julho de 1054, talvez fosse prudente não realizar nenhum tipo de comentário sobre os câmbios acontecidos no céu. Se argumentou também que problemas com o mau tempo na Europa impossibilitou sua observação mas dado que esta supernova esteve muito tempo visível é pouco provável que esta seja uma explicação adequada. Algumas das supernovae históricas chegaram a ser tão brilhantes que podiam ser vistas durante o dia e inclusive chegaram a projetar sombras.

Tal situação mudaria no ano 1178. Alguns monges na Inglaterra observaram um fenômeno pouco usual, que não estava conectado com as supernovae, mas que era de proporções colossais. Um fragmento de cometa ou asteróide impactou com a Lua no dia 25 de Junho de 1178, fato que foi documentado nas crônicas por Gervase de Canterbury. É interessante notar que devido a esta colisão a Lua começasse a vibrar e efetivamente, mais de 800 anos depois, se pode constatar empiricamente tal fato, usando os lasers instalados ali pelas missões Apollo.

Mais tarde Tycho Brahe (1546-1601), astrônomo dinamarquês que realizou as observações que permitiram a Johannes Kepler (1571-1630) sintetizar suas três leis que regem o movimento planetário, observou em 1572 uma nova estrela na constelação de Cassiopeia. Aqui se apresenta um problema de primicia: parece ser que um espanhol, Jerónimo Muñoz (1520-1591), foi quem realmente descobriu esta supernova. De fato, este valenciano havia dado classes praticas sobre Astronomia de Posição no dia 2 de Novembro de 1572 e seguramente a havia visto se ela tivesse explodido antes deste dia. Kepler, para não ser menos que seu colega Tycho (que não amigo) também observou uma supernova no dia 17 de Outubro de 1604. Não foi o primeiro em fazê-lo mas sim um dos primeiros em proporcionar evidencias do caráter dinâmico do Universo. Tal supernova esteve visível a olho nu durante mais ou menos um ano e meio. Desde então não se observou nenhuma supernova em nossa Galáxia. Note-se que todas as supernovae históricas localizadas em nossa Galáxia se encontravam a distancias seguras e não causaram nenhum tipo de estrago (a não ser à mentalidade da época).

Depois desta breve introdução, uma pergunta vital é: Que é uma supernova?

Para responder a esta pergunta é necessário antes falar de evolução estelar. A evolução de uma estrela está determinada primordialmente pela sua massa e sua composição química iniciais. Hoje em dia existem códigos numéricos de computadores que são capazes de reproduzir a evolução estelar desde o colapso gravitacional até as fases finais: anãs brancas, pulsars ou buracos negros, dependendo da massa inicial. Todo nosso conhecimento das galáxias ou de grupos de galáxias descansa sobre o estudo destas estrelas, que servem como uma espécie de padrão. A situação é similar a da física microscópica (Nuclear e Atômica) e sua relação com as propriedades macroscópicas da matéria. Somente ao conhecer com maior detalhe a estrutura atômica e nuclear da matéria foi possível explicar as propriedades macroscópicas dos corpos, como, por exemplo, seu calor específico, se é magnético ou não ou a natureza das linhas espectrais emitidas por um determinado gás. No que se refere às estrelas, não se pode entender como funciona uma galáxia se não se conhece as propriedades das estrelas individuais que a formam.

A construção de modelos teóricos é primordial para entender as propriedades das estrelas. Essencialmente, para gerar modelos de estrelas que evoluem no tempo se tem que resolver quatro equações diferenciais (que não se preocupe o/a leitor/a que não vamos tratar aqui de Matemática):

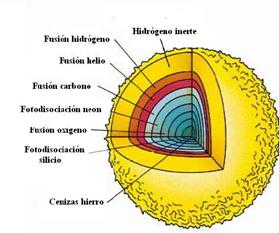

Bem, com estas quatro equações diferenciais estamos quase em condições de calcular um modelo de estrela. Ainda falta introduzir outros tipos de dados: a equação de estado que relaciona a temperatura e a densidade que normalmente também está em forma de tabelas, as taxas de produção de energia nuclear e gravitacional e a rede de nucleossíntese que se quer acompanhar durante a evolução temporal do modelo. Expliquemos um pouco este último ponto: ao queimar o combustível de origem nuclear, suas cinzas são elementos químicos mais pesados que o combustível e assim se vão sintetizando os elementos no interior estelar. O núcleo de uma estrela é no fundo, um forno onde se cozinha os elementos químicos que conhecemos.

Figura 1. Diagrama evolutivo de uma serie de modelos estelares com massas variando entre 0.8 e 125 massas solares. As temperaturas efetivas - Teff - estão em escala logarítmica. As luminosidades - L - estão em unidades solares e a escala também é logarítmica. Os números debaixo de cada trilha indicam a massa do modelo em unidades solares.

Neste ponto já podemos iniciar a construção do nosso modelo de estrela. O computador é uma máquina que faz muitas coisas e rapidamente mas antes temos que ensinar-lhe a fazê-las. Toda a informação da qual falamos anteriormente é introduzida em um programa com instruções específicas. Assim, finalmente, o computador estará disposto para o cálculo. As propriedades de cada modelo gerado são guardadas na memória porque terão muita influencia no próximo modelo.

O raio estelar, a composição química, as propriedades físico-químicas de cada capa, a vezes a massa devido a perdas por ventos estelares ou por intercambio de massa em sistemas binários cerrados, mudam com o tempo. Nosso modelo de estrela evolui. Vai da seqüência principal, onde passa grande parte de sua vida queimando hidrogênio, às gigantes vermelhas com raios muitas vezes maiores que a órbita da Terra. Logo o caminho se bifurca: ou termina seus dias como uma anã branca, ou se transforma em um pulsar depois de explodir como supernova ou se transforma em um buraco negro. Todo este caminho evolutivo final depende de sua massa: se as estrelas fossem humanas, diríamos que sua massa dita seu destino. A Figura 1 mostra a evolução de uma serie de modelos com massas entre 0.8 e 125 massas solares (Claret 2007). Neste diagrama as temperaturas efetivas (mais ou menos a temperatura da superfície) crescem da direita a esquerda e a luminosidade, de abaixo acima. As escalas são logarítmicas.

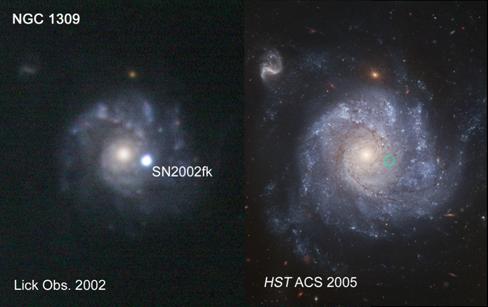

Uma estrela massiva vai progressivamente queimando hidrogênio, logo hélio, carbono, etc formando elementos cada vez mais pesados no seu interior. Ao chegar ao ferro, não é mais possível extrair energia dos processos nucleares (Figura 2). O núcleo estelar de ferro deve suportar o peso das capas superiores e se contrai formando um núcleo de nêutrons. As capas externas caem sobre este núcleo neutronico e ao tocar-lo tem lugar um rebote que envia este material ao exterior com velocidades altíssimas. Temos uma supernova! A energia associada é enorme: da ordem de 10 ergs ou seja, um seguido de 51 zeros. Talvez a melhor forma de ter uma idéia real desta cifra é observar na Figura 3 a explosão da supernova SN2002fk na galáxia NGC 1309. A foto da esquerda, ainda que sub-exposta, mostra claramente que a supernova brilha tanto quanto uma boa parte da galáxia. Em alguns casos pode quase ofuscar todo o brilho proveniente da galáxia que a abriga. Não só a onda de choque gerada pelo rebote é perigosa para os seres vivos. A radiação gama gerada pode ter também conseqüências para a vida se uma supernova explodisse perto da Terra. Esta onda de choque também poderia alterar o campo magnético terrestre. Os primeiros a atribuir a extinção dos dinossauros a uma supernova foram D. Russel e W. Tucker (1971) ainda que anteriormente O. Schindewolf em 1962 atribuiu outra extinção em massa (a do Pérmico) à mesma causa. Perto ou não. Pois na distancia radica um dos problemas com a supernova. Não se tem constância de explosões deste tipo nas imediações da Terra 65 milhões de anos atrás. Por outra parte, a explosão geraria um isótopo do Plutônio (Pu244) que não foi detectado no limite KT (ver a sessão sobre colisões com cometas/asteroides). Além disto, o padrão de destruição causado pela explosão de uma supernova próxima não pode explicar porque, por exemplo, alguns animais tais como pequenos mamíferos, crocodilos ou aves sobreviveram. Os cálculos indicam que a probabilidade de que uma supernova explodisse a 100 anos-luz é de uma a cada 750 milhões de anos. Tudo isto nos leva a pensar que esta alternativa não é muito provável.

Figura 2. Esquema do interior de una estrela massiva muito evoluída a ponto de explodir como uma supernova (corresponde aos modelos finais da trilha com 31.62 massas solares da Figura 1). Notar a estrutura em capas, como em uma cebola.

Falta analisar uma variante da supernova que são os GRBs. Estes objetos são todavia uns desconhecidos para a Astrofísica. Foram descobertos na década dos 60 por satélites norte-americanos da serie VELA que vigiavam se a antiga União Soviética realizava provas nucleares. Tais satélites estavam pensados para detectar radiação gama e devido a este desenho específico foram capazes de detectar explosões de alta energia no céu.

Desde então se estabeleceu dois tipos diferenciados de GRBs: os de curta duração (ordem de segundos ou menos) e de larga duração (pulsos de vários segundos). Os GRBs de larga duração parecem estar associados com a explosão de uma hipernova (mais energética que as supernovas ordinárias) enquanto se pensa que os de curta duração estão associados à coalescência de um sistema binário formado, por exemplo, por estrelas de nêutrons. Neste caso a energia liberada através da radiação gama e ondas gravitacionais pode chegar a ser comparável a de uma supernova mas somente em uns poucos segundos.

Figura 3. A Supernova SN2002fk na galáxia NGC 1309. Cortesia do Lick Observatory e do Hubble Space Telescope.

Ainda que não se saiba com detalhes quais são os mecanismos responsáveis dos GRBs, o certo é que se um deles explodisse nas proximidades da Terra os efeitos seriam catastróficos, principalmente a intensa radiação ultravioleta (UV) proveniente do Sol. Se estima que a taxa de GRBs está entre 3 e 10 GRBs por cada bilhão de anos por Kpc (Thorsett, 1995; Scalo e Wheeeler 2002). Os efeitos diretos dos raios gama não seriam tão desastrosos dado que este tipo de radiação é parcialmente degradado na atmosfera e somente afetariam, em primeira aproximação, ao hemisfério exposto. Entretanto, os efeitos a largo prazo sim que seriam mais daninhos e seriam disseminados por todo o globo terrestre. Um dos efeitos mais perniciosos seria uma diminuição substancial do ozônio devido a sua decomposição pela ação catalisadora dos óxidos do nitrogênio. Sem este escudo protetor, os organismos vivos estariam expostos a uma intensa radiação UV solar. Além disto, o dióxido de nitrogênio NO2 formado pela dissociação das moléculas de O2 e N2 absorveria grande parte da luz visível, levando a um esfriamento global. Marcariam presença também a chuva ácida (pelo acido nítrico) e a produção de radionuclídeos. Uma gama de fenômenos perfeitamente desenhados para a destruição! E como resultado final, teríamos um céu escuro em luz visível mas muito brilhante em UV.

Dado a escassez de dados relacionados com os GRBs (recorde que foram descobertos no final da década dos 60) e principalmente com dados relevantes referentes a sua distancia espacial e temporal, não se pode relacionar-los diretamente com a extinção do KT. Entretanto, recentemente Mellot et al. (2004) investigaram a possibilidade de que um GRB fosse o responsável de pelo menos uma das extinções em massa conhecidas. Se trata da extinção ocorrida no final do Ordovícico, faz uns 440 milhões de anos. Estes autores argüiram que varias características de dita extinção são compatíveis com os efeitos causados por um GRB. A extinção dos organismos aquáticos superficiais e do fito-plancton bem como a “glaciação” causada pela opacidade do dióxido de nitrogênio são consistentes com os padrões aceitados para a extinção do Ordovícico.

Apesar do rastro de destruição e morte que as supernovae e os GRBs podem deixar, se deve considerar que são, por outro lado, os responsáveis pelo Universo tal qual o conhecemos e por extensão, da vida também. Os elementos químicos mais pesados que o hélio somente podem ser sintetizados no interior das estrelas. Estas, ao explodir, disseminam o material processado que, por sua vez, dão lugar ao nascimento de estrelas de nova geração com mais metais em sua composição química. O ferro da hemoglobina do sangue ou o cálcio dos ossos são produtos da nucleossíntese estelar. Melhor muitas vezes que os cientistas, os poetas expressam com mais acerto determinados fatos científicos. Whitman (1819-1892), resume bem a situação: Creio que uma folha de erva não é mais que um dia de trabalho das estrelas. Note que estes versos foram escritos bem antes que se conhecesse as fontes de energia nuclear e a nucleossíntese.

A conexão entre os efeitos das marés e a paleontologia é mais estreita que a primeira vista pode parecer. O sistema Terra-Lua-Sol servirá muito bem aos nossos propósitos. A gente que reside perto do mar está acostumada às marés altas e baixas que regulam muitas das atividades pesqueiras e dos portos. Há também efeitos muito finos para serem detectados pela nossa percepção comum, como por exemplo, que o dia diminui 2 mili-segundos por cada 100 anos, devido aos efeitos de freiado das marés.

Uma pergunta bastante lógica é: a órbita da Lua foi sempre a mesma ao largo dos tempos geológicos? A resposta é não. Mas não vamos aprofundar nos aspectos teóricos da evolução por marés para demonstrar este fato. Buscaremos outros testemunhos (em alguns casos muito diretos) nos fósseis. Se sabe que alguns ciclos vitais dos animais estão ditados pelas condições astronômicas. De uma forma similar aos anéis de crescimento nas árvores, alguns animais apresentam estrias de crescimento que refletem, grosso modo, a rotação da Terra e os elementos orbitais do sistema Terra-Lua. Os corais e os bivalves são particularmente susceptíveis a estas variações.

S. J. Gould relata um caso muito estreitamente relacionado com o que acabamos de dizer. Vamos à historia: nos anos 60, West Wells (1963), trabalhando com corais atuais, encontrou 360 linhas muito delgadas e concluiu que estas eram diárias (crescimento lento noturno e rápido diurno). Já tinha sua calibração. Assim que aplicou a análise a corais fósseis bem preservados de 370 milhões de anos e contou cerca de 400 linhas de crescimento. Indica este dado que o ano era de 400 dias nesta época? Vamos devagar. Claro que este é uma descobrimento de capital importância mas devemos considerar diversos fatores. Por exemplo, ao calibrar seu método com os corais atuais, West encontrou 360 e não 365 linhas, como era de se esperar. Que ocorre? Pois que os animais estão sujeitos a outras influencias do meio que nada tem que ver com os ciclos astronômicos: dias nublados ou de mar muito agitado podem influir diretamente na produção das linhas de crescimento. Em quanto aos fósseis, as marés não eram as mesmas naquela época dado que a distribuição de terras e águas eram diferentes da atual devido à deriva dos continentes, sem contar que a Lua se encontrava mais próxima. De todas as formas, a contabilidade das linhas indica que a rotação da Terra está diminuindo e isso está plenamente confirmado pela teoria de evolução por marés assim como através de medidas diretas.

Como indica Gould, se deveria detectar também a outra parte da historia. Ao frear a Terra, a Lua se afasta simultaneamente e este fato deveria repercutir nos ciclos mensais, e não só nos ciclos diários. Parece ser que os dados a este respeito não são todavia definitivos ainda que em minha opinião, são como mínimo atraentes. É interessante notar que como a Lua se afasta da Terra haverá duas conseqüências em um largo prazo de tempo: 1) a Lua já não servirá como um elemento estabilizador do eixo de rotação da Terra e isso terá conseqüências muito funestas para a vida (se esta todavia existisse). 2) como curiosidade, vale a pena ressaltar que não teremos eclipses totais do Sol; somente anulares.

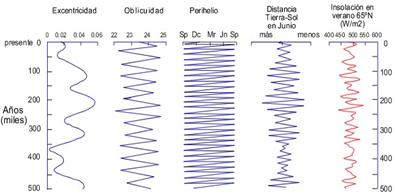

Poderiam os efeitos das marés ou câmbios na órbita da Terra explicar o padrão da extinção do KT? Antes de tentar responder a esta pergunta lembremos que as equações diferenciais que regem os elementos orbitais do sistema estão acopladas, ou seja, um determinado elemento, por exemplo, a excentricidade não pode variar livremente já que sua variação depende dos demais parâmetros orbitais. É como se tratasse de uma teia de aranha: um câmbio em uma determinada posição repercutirá nas demais regiões. No caso dos elementos orbitais, seu cambio repercutirá como variações da radiação solar que chega à Terra. Dos elementos orbitais que podem ter um papel importante podemos destacar: a) a excentricidade (a órbita da Terra é uma elipse com baixa excentricidade, ou seja, é quase um círculo) b) obliqüidade da eclíptica (a inclinação que apresenta o eixo de rotação da Terra com relação à normal ao plano da eclíptica) c) a precessão dos equinócios (cambio na direção do eixo da Terra).

As variações destes parâmetros fazem com que a órbita da Terra não sejam constantes no tempo (Figura 4). A conjunção destas variações pode produzir câmbios apreciáveis no clima. M. Milankovitch (1941) não foi o primeiro em tentar explicar os câmbios climáticos através do estudo do movimento orbital terrestre mas sim foi o primeiro em sistematizá-lo. Estas perturbações orbitais recebem em seu conjunto o nome de Ciclos de Milankovitch. A escala de tempo destes câmbios é de milhares de anos, como se pode averiguar na Figura 4. Só muito recentemente Hay et al. (1976) foram capazes de extrair informação relevante para contrastar com as predições teóricas de Milankovitch. De fato, hoje em dia nos são familiares os períodos glaciares, que parecem estar relacionados com os Ciclos de Milankovitch.

Em 1997 Evans, Beukes e Kirschvink apresentaram as evidencias que houve uma glaciação em zonas tropicais faz uns 500 milhões de anos. Estes autores aventaram a hipótese de que a obliqüidade da eclíptica fosse superior a 55 graus (o valor atual é de aproximadamente 23 graus) em períodos anteriores a estes 500 milhões de anos e que os câmbios nas placas de gelo levariam a câmbios na forma da Terra que, por sua vez levariam a câmbios na precessão. Desta retro-alimentação se propôs que um cambio drástico da inclinação do eixo de rotação fosse finalmente o responsável pelas condições propicias para a explosão câmbrica (Williams 1993; Williams, Kasting e Frakes 1998; Kirschvink, Ripperdan e Evans 1997).

Figura 4: Variação temporal dos elementos orbitais do sistema Terra-Sol.

Como era o clima durante o Cretácico? Durante quase todo o Cretácico o clima era cálido e úmido mas ao final deste período houve um esfriamento (Wilf et al. 2003). Até aproximadamente 5-10 milhões de anos antes do fim do período Cretácico, a vegetação era a típica de ambientes tropicais e sub-tropicais. Entretanto, nas últimas etapas do mencionado período, as coisas mudaram muito. Devido à deriva dos continentes, a separação das massas de terra provavelmente cambiou as correntes oceânicas e o padrão de circulação dos ventos que intervêm diretamente nas pautas do clima. Os Ciclos de Milancovitch podem também ter atuado neste cambio, não só devido a seu caráter cíclico mas também pelo cambio no momento de inércia da Terra, se bem que muito provavelmente exercendo um papel secundário.

Por último e como resultado de uma rápida investigação levada a cabo pelo autor depois da realização das II Jornadas Paleontológicas de Galve, se analisou o papel das variações orbitais terrestres devido à Teoria da Relatividade Geral. Se encontrou que há uma coincidência entre os períodos das extinções em massa estabelecidos por Raup e Sepkoski e o período do avanço do perihelio da Terra (aproximadamente 30 milhões de anos). Este efeito pode ser importante em estrelas relativistas e com órbitas altamente excêntricas. Temos que considerar que tanto a excentricidade da órbita terrestre como seu semi-eixo não eram os mesmos que 65 milhões de anos atrás. Entretanto, o período do avanço do perihelio ainda que dependente do tempo, não deveria ser muito distinto do atual. A vantagem desta hipótese é que não temos que postular nada a priori, já que o efeito relativista sempre existiu. Como desvantagem, podemos dizer que todavia não se analisou com mais detalhe o papel dos câmbios orbitais provocados pelos efeitos relativistas. É muito pouco provável que estes induziram uma chuva de meteoritos mas é possível que tenham alguma relevância nos câmbios climáticos. Também é factível que a coincidência seja somente isso: uma coincidência numérica com os períodos de extinção em massa.

Vimos que o efeito principal para os seres vivos quando os elementos orbitais da Terra sofrem mudanças apreciáveis é que o fluxo de energia solar que chega ao solo varia. Ao efetuar os cálculos não se considerou que o próprio Sol pode apresentar variações intrínsecas na sua luminosidade. Se sabe desde alguns séculos que o brilho de algumas estrelas não é constante com o tempo. Estas variações podem ter varias causas:

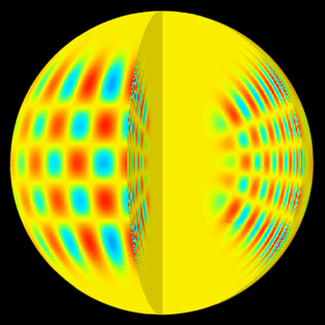

Como em principio não estamos em um sistema binário (ver a sessão relacionada com Némesis) nem o Sol é uma estrela que gire muito rapidamente, podemos descartar as duas últimas alternativas para nossos presentes propósitos. Analisemos a pulsação estelar. Quando se examina o interior de cada estado evolutivo (uma idade dada) para cada trilha representada na Figura 1 com complexos códigos de computador se chega à conclusão que em determinadas fases de sua vida a estrela é instável contra a pulsação. A forma com que uma estrela pulsa é um reflexo das propriedades físico-químicas de seu interior. Tal predição teórica é, em linhas gerais, respaldada pela observação direta.

Até pouco tempo atrás, se pensava que o Sol era uma estrela com luminosidade constante. Em 1962 Leighton et al. descobriram que em realidade o Sol oscila com varios períodos diferentes, sendo o principal o de 5 minutos (Figura 5). Mas, como é que não somos capazes de detectar tais oscilações? A razão disto radica em que as amplitudes das oscilações solares são pequenas e somente podem ser detectadas com instrumentos muito sensíveis. Faz alguns anos uns colegas observadores do Sol que trabalham no Instituto de Astrofísica de Canárias (Tenerife) analisamos o espectro das oscilações solares e utilizando as propriedades dos modelos evolutivos descritos em la Sessão 2 fomos capazes de inferir la taxa de rotação no interior do Sol (Jiménez et al. 1994). Ainda que isto seja um bom exemplo que de como as propriedades do interior solar pode dar-nos pistas de outros fenômenos que ocorrem no seu interior, tal dado também nos revela que dificilmente as oscilações solares intervieram na extinção ao final do Cretácico. Meus modelos do Sol indicam que este não era muito diferente do Sol de 65 milhões de anos atrás e por tanto, o padrão de oscilações não deveria ser muito distinto do atual.

Se o interior do Sol parece que não tem nada que ver com a catástrofe do KT, vamos a analisar o papel de sua atmosfera. As vezes escutamos ou lemos nos meios de comunicação que estamos em plena tormenta magnética do Sol e que as tele-comunicações podem ser altamente perturbadas. Ocorre que alguns fenômenos violentos podem estar tendo lugar nas capas mais externas do Sol. As manchas solares (são negras pelo efeito do contraste com o fundo solar brilhante e não porque sejam negras de verdade) têm muito que ver com estas perturbações. Associadas as manchas estão campos magnéticos muito intensos. O número e o tamanho das manchas cambiam com o tempo e tem um período de aproximadamente 11 anos. Para nossos propósitos, o interessante é que a presença de manchas no disco solar implica que o fluxo que chega à Terra diminui, com conseqüências graves para a vida, se o déficit é alto. Igual que no caso das oscilações, os modelos teóricos para o Sol indicam que sua atmosfera no fim do Cretácico não era muito diferente da atual e por tanto cabe esperar que a flutuação do fluxo devido às manchas não fosse significante. Entretanto, os dados provenientes de alguns sistemas binários eclipsantes com componentes similares a nosso Sol indicam que as manchas podem ocupar alguns por cento da superfície da estrela. Se isto ocorresse com nosso Sol, é claro que os efeitos seriam catastróficos.

Figura 5. Oscilações solares de um modo-p geradas por computador.

Cabe analisar ainda com relação ao Sol, um último fenômeno que não está diretamente conectado com ele. Se trata das inversões do campo magnético terrestre (Lerbekmo 1997). Este campo é produzido pelas correntes de convecção no borde do núcleo da Terra que atua como um pequeno dínamo. Eventualmente o pólo magnético norte migra até o pólo sul e vice-versa. É um fenômeno que escapa a nossa total compreensão mas que foi amplamente documentado e serve em alguns casos como um auxiliar para a datação dos sedimentos. Atualmente estamos em um período de polaridade normal que dura uns 780.000 anos.

O dito popular de que tudo o que sobe tem que descer, se aplica à inversão magnética, significa que em algum momento a Terra se encontraria sem um de seus escudos protetores contra a radiação cósmica e o vento solar (que são partículas muito energéticas emitidas pelo Sol). Devemos esclarecer que se trata de um fenômeno cíclico já que se documentaram uns 34 magneto-cronos (Lerbekmo 1997) que vão desde o período atual até o Cretácico Inferior mas não necessariamente periódico. Raup (1985) aventou a hipótese de que as inversões magnéticas apresentavam uma periodicidade de aproximadamente 30 milhões de anos, que coincidência ou não, é da mesma ordem do período estabelecido pelo mesmo autor e Sepkoski (1984) para a extinção em massa (ver Sessão sobre o impacto de meteoritos/cometas). Que o impacto de cometas/meteoritos tenha ou não que ver com a inversão do campo magnético terrestre está todavia por demonstrar assim como a periodicidade de tais câmbios na polaridade.

Retornando sobre o ponto principal deste item, a debilitação ou completa desaparição da proteção do campo magnético (se pensa que isto ocorre muito rapidamente do ponto de vista geológico, umas centenas de anos ou uns quantos milhares de anos) levaria a graves conseqüências para a fauna e flora ainda que provavelmente não seriam suficientes por si só para explicar a magnitude da extinção do KT. Por outra parte, a magneto-estratigrafia se mostrou muito útil em torno ao debate da extinção dos dinossauros como por exemplo, para afinar a resolução temporal nas proximidades do limite KT (Lerbekmo et al. 1995).

Adiantando um pouco o conteúdo da seguinte Sessão, a meados da década dos 80 dois paleontólogos, Raup e Sepkoski (1984) encontraram uma periodicidade de aproximadamente 26 milhões de anos nas extinções em massa. Ainda que esta investigação recebeu duras críticas não cabe dúvida que se trata de um trabalho bem feito, apesar dos problemas que possa ter. Foi baseado em uma compilação de dados por J. Sepkoski (1982) e não era produto de uma mera análise estatística de dados soltos. Tal periodicidade desatou a imaginação de alguns cientistas (e isto é bom) e em particular dos astrofísicos. Apareceram durante o ano 1984 diversos artigos que tentavam relacionar dito período com os fenômenos astrofísicos. Nesta primeira parte da presente sessão analisaremos o movimento do Sol perpendicular ao plano galáctico.

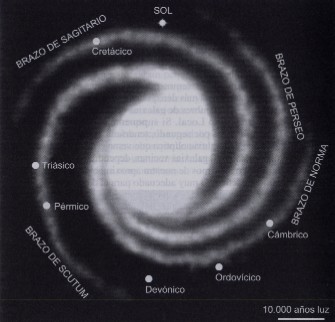

Rampino e Stothers (1984), Schwartz e James (1984) publicaram uma análise dos efeitos biológicos da passagem do Sol pelo plano do disco galáctico. Tal movimento solar pode levar a que este se encontre com nuvens interestelares densas que poderiam produzir perturbações na Nuvem de Oort, que é uma espécie de reservatório de cometas situados além da órbita de Plutão. Ao ver-se perturbada, se poderia disparar uma verdadeira chuva de cometas, com alguns deles impactando sobre a Terra. Esta é a idéia central do artigo de Rampino e Stothers. Schwartz e James, por outro lado, defendem que o movimento do Sol perpendicular ao plano galáctico levaria a um aumento dos níveis da radiação (recordar que esta viagem solar pode aumentar também as probabilidades de que uma supernova explodisse perto do Sol). Ambas hipóteses conduziriam a importantes câmbios climáticos e biológicos. Uma característica importante destas hipóteses é que o período de oscilação em torno ao plano do disco galáctico não necessita ser assumido a priori, como no caso da hipótese de Némesis. Se sabe que o tempo necessário para que o Sol complete um ciclo completo é da ordem de uns 60 milhões de anos, ou seja, como este cruza duas vezes o plano, o período efetivo é de aproximadamente 30 milhões de anos, surpreendentemente próximo do período estabelecido por Raup e Sepkoski mas completamente independente deste.

Uma proposição alternativa a que acabamos de descrever é devida a Leitch e Vasisth (1998). Em lugar de analisar o passo do Sol pelo plano galáctico, se investigou o papel do passo do Sol pelos braços espirais de nossa Galáxia (Figura 6). Para tal análise, se teve em conta os recentes dados sobre a localização e a cinemática da estrutura espiral da Galáxia. Se demonstrou que esta pode ser uma alternativa real as extinções em massa. Se temos que buscar problemas nesta hipótese seguramente nos fixaríamos em que, apesar de ser capaz de explicar algumas extinções em massa (incluindo a do KT), outras não coincidem com o passo pelos braços espirais. Cabe, dentro desta hipótese, a possibilidade de que nem todas as extinções em massa foram provocadas por impactos cometários.

Figura 6. Passo do Sol pelos braços espirais da Galáxia segundo modelo de Leitch e Vasisht (1998) . Reproduzido de Vázquez e Martín (1999).

Muito do que se discutirá nesta sessão poderia estar incluído na sessão anterior dado que a hipótese do impacto comentário é comum aos dos itens. A divisão se rege unicamente pelas escalas de distancias envolvidas: enquanto uma delas trata de escalas galácticas, a presente se rege por escalas de uns quantos anos-luz.

A possibilidade de que um cometa (ou asteróide) impacte com a Terra não é tão recente como a primeira vista possa parecer. De fato, o primeiro astrofísico a sistematizar seu estudo, Edmond Halley (1656-1742) foi dos primeiros a analisar a colisão de um cometa com a Terra. Halley foi, sem embargo, mais que um astrofísico. Se aventurou também em estudos históricos: a conquista da Grã Bretanha por Julio César e a antiga cidade oriental de Palmira são alguns exemplos. Também fez incursões pela geologia. Seu método, baseado na salinidade dos oceanos, foi um dos primeiros com fundamentos científicos para inferir a idade da Terra. Pierre Simon de Laplace (1749-1827), também analisou as conseqüências de um provável choque do cometa Lexell com a Terra em 1770.

Modernamente, McLaren (1970) sugeriu que a extinção do final do Devónico podia ser causada por um choque de um cometa. Basicamente, o que lhe moveu a sugerir esta possibilidade foi o padrão da extinção em questão. Posteriormente, Urey (1973) afirmaria que algumas extinções podiam ser explicadas através de impactos cometários. Como tais artigos não contavam com nenhuma evidencia observacional, muito pouco se falou deles durante um bom tempo. A situação não tardaria em cambiar.

Tudo começou quando W. Álvarez tentava estabelecer os ritmos de sedimentação da argila no limite KT na localidade de Gubbio, norte da Itália com vistas a estudar a extinção do final do Cretácico. Seu pai, o físico L. Álvarez, lhe sugeriu que utilizasse o Berilio-10 como relógio nuclear. Um erro de interpretação na vida-média do Berilio-10 descartou tal possibilidade. A equipe então propôs o uso do Irídio, um metal com propriedades químicas muito parecidas as do Platino. O Irídio é um elemento extremadamente raro na superfície terrestre e relativamente abundante nos meteoritos e não se pode utilizar as técnicas de análise química convencional quando a concentração é demasiado pequena. Pensaram então em utilizar a ativação por nêutrons. Tal técnica consiste em bombardear as amostras com nêutrons. Ao incidir sobre determinados núcleos, estes se tornam radioativos, sendo por tanto muito mais facilmente detectáveis. É como buscar uma agulha num paiol, com a diferença que desta vez entras no celeiro com um imã na mão. O que aconteceu foi que detectaram uma concentração anomalamente alta de Irídio ainda que muito pequena para nossos padrões (3 partes por cada bilhão).

Uma das explicações que o grupo encontrou foi a velha hipótese da supernova, que havia injetado Irídio (processado durante a explosão) na atmosfera terrestre. Se buscou e se encontrou, ainda que erroneamente o Pu244. O responsável da mortandade do KT não era uma supernova!

Se sugeriu então a idéia de que o responsável pela anomalia do Irídio poderia ser um impacto de um cometa (meteorito) de 104 km de diâmetro com a Terra, justo no limite KT (Álvarez et al. 1980). A anomalia do Irídio começou a ser detectada em diversas regiões do globo terrestre, incluindo Espanha, em Caravaca (Smit e Hertogen 1980). A alta concentração do Irídio no limite KT já no podia seguir sendo considerada como um fenômeno local. A reação da comunidade científica apresentou diversas facetas: uns apoiavam claramente a hipótese do impacto, outros admitiam o impacto mas não que fosse o responsável da extinção (principalmente dos dinossauros) e finalmente outros rechaçavam tal possibilidade. Como comentamos na introdução, se desatou uma nova versão da guerra gradualistas frente aos catastrofista, desafortunadamente. Uma das principais armas esgrimidas pelos gradualistas era uma pergunta dura mas necessária: onde está a cratera?

O ano 1984 foi pródigo no que a teoria do impacto se refere. Além dos dois artigos sobre o movimento do Sol na Galáxia, apareceram três trabalhos mais:

A periodicidade das extinções estabelecidas por Raup e Sepkoski e a periodicidade na formação das crateras de impacto podem levar a uma relação entre causa e efeito mas a predição de que o Sol tivesse uma companheira, com um período orbital de 26 milhões de anos explicaria a causa (ou o passeio do Sol na Galáxia). Em torno de 66% das estrelas de nosso vizinhança são duplas ou múltiplas. Assim que não é estranho que o Sol também o fosse. Esta hipotética companheira, erroneamente batizada como Némesis, teria uma órbita muito excêntrica e se encontraria em sua máxima distancia ao Sol a 2.4 anos-luz. A diferença dos modelos do movimento do Sol na Galáxia, esta hipótese necessita alguns ingredientes ad hoc, como o próprio período de 26 milhões de anos. Mas isto é mais uma questão de elegância matemática que de objetividade científica.

As reações não tardaram em chegar, principalmente com relação a Némesis. Se criticou que sua órbita não seria estável durante as eras geológicas (recordar que esta poderia ser perturbada pelo passo de outras estrelas) mas a crítica mais severa (e a mais simples) é que apesar da intensa busca, todavia não se ha encontrado dita anã vermelha. Isto não significa que Némesis não exista mas, sem dúvida, debilita muito a credibilidade de sua intervenção no limite KT.

Uma variante da hipótese de Némesis se relaciona com o planeta X. Uns quantos meses depois da serie de 5 artigos anteriormente comentados, Whitmire e Matese (1985) argüiram que o planeta X poderia perturbar o cinturão de Kuiper (uma espécie de Nuvem de Oort mas em menor escala). Estas perturbações provocariam uma chuva de cometas/meteoritos com o inevitável bombardeio à Terra de alguns deles. Esta hipótese tinha a seu favor que se poderiam explicar algumas perturbações na órbita de Netuno. Sem embargo, até o momento não se detectou dito planeta e a situação da hipótese está em ponto morto.

Há ainda uma questão importante, formulada como uma crítica à teoria do impacto. Onde está a cratera? Depois de anos e anos de busca finalmente se encontrou na península de Yucatán (Chicxulub), no México uma cratera que cumpria com os requisitos da teoria: uns 170 km de diâmetro. Uns dos primeiros investigadores em dar uma explicação coerente a esta cratera foram Camargo e Penfield (1981) somente alguns meses depois do artigo de Álvarez et al. Este descobrimento desafortunadamente passou despercebido porque a análise apresentada tinha um caráter mais técnico que científico dado que ambos autores eram funcionários da companhia mexicana de petróleo. Quase dez anos mais tarde a confirmação de Chicxulub veio das mãos dos mesmos autores e outros colaboradores (Hildbrand et al. 1991). Mas esta não foi a única evidencia favorável à hipótese do impacto. Se encontraram também sinais de tsunamis (Bralower et al. 1998) e de micro-tectitas (Smit o al. 1992). E recentemente Kyte (1998) encontrou um micrometeorito que foi associado ao meteorito/cometa que impactou com a Terra no final do Cretácico. A questão parecia estar resolvida.

Por outra parte, que revelava o registro fóssil? Desafortunadamente não havia um acordo sobre as indicações proporcionadas pelos fósseis. Se apresentaram resultados que respaldavam o padrão de uma extinção abrupta, consistente tanto com a teoría do impacto como com a gradual que respaldava outras alternativas (Sheehan et al. 2000; Sarjeant e Currie, 2001; Archibald 1997). Ainda com respeito à interpretação do registro fóssil tão pouco houve acordo se houve uma diminuição da diversidade dos dinossauros perto do limite KT: enquanto uns investigadores defendiam que o número de gêneros diminuiu – que seria uma ante-sala de sua extinção – outros advogavam pelo contrario. Temos que considerar, sem embargo, que uma diminuição da diversidade não significa necessariamente que a extinção seja seu final. Como um exemplo, podemos citar o gênero Homo, do qual somos os únicos representantes atuais e não há evidencias que vamos extinguir (se seguimos contaminando o planeta, não estou tão certo desta afirmação).

No que se refere aos dinossauros temos que considerar que seus fósseis são relativamente raros e justamente esta raridade pode desempenhar um papel primordial na interpretação de seu registro fóssil. De todos é conhecido que não é uma boa táctica fazer cálculos estatísticos com poucos dados. Nos anos 80 do passado século Signor e Lipps (1982) demonstraram que se o número de fósseis não é o suficientemente grande, esta deficiência pode levar a conclusões errôneas. No caso específico dos dinossauros, uma extinção repentina pode parecer como gradual quanto menos abundantes sejam os restos fósseis. Um caso extremo do efeito Signor-Lipps é a aparição de um exemplar vivo de Celacanto em 1938 nas costas da África do Sul. A outros fósseis, como os foraminíferos tal restrição não se aplica, visto que são muitíssimo mais abundantes que os fósseis de dinossauros.

Mas existem outros fatores que dificultam enormemente a tarefa de desvendar se houve ou não um decréscimo na diversidade dinossauriana: separar gêneros e espécies a partir de restos isolados não é um exercício simples. Outro fator que pode influir nas conclusões é que os únicos jazidas continentais localizados perto do limite KT que foram razoavelmente bem amostrados foram os situados nos Estados Unidos e Canadá. Em principio, qualquer que seja o resultado do escrutínio, não se deve extrapolar ditas conclusões para o resto do mundo.

Um dos pontos mais importantes de toda esta polêmica se refere à possibilidade de que se encontrem dinossauros por cima da anomalia do Irídio. Precisamente em Hell Creek, Montana, se encontrou dentes isolados de dinossauros (Rigby et al. 1987) ainda que foram imediatamente interpretados como re-elaborados por Argast et al. (1987). Tal crítica não podia ser aplicada aos descobrimentos efetuados no Nuevo México onde se encontrou elementos articulados de um dinossauro ornitísquio (Hunt e Lucas, 1991). Estas não parecem ser as únicas evidencias de que alguns gêneros de dinossauros tenham sobrevivido ao impacto do meteorito. Também na India e China se documentaram restos de dinossauros no inicio do Paleoceno. Se estes descobrimentos se confirmam (e efetivamente têm que ser confirmados), a eficiência do impacto sem dúvida se verá diminuída e se lançará mão de outros fatores como a recessão dos mares e/ou o vulcanismo ou aos três fenômenos conjuntamente.

Precisamente este fenômeno, o vulcanismo, foi invocado como um dos causantes da extinção KT em solitário ou em conjunção com outros fatores (Courtillot 1990). Os efeitos das erupções vulcânicas ocorridas no final do Cretácico na India (Deccan) não seriam muito diferentes daqueles provocados por um impacto. Entretanto, o padrão da extinção associado seria gradual. A tudo isto temos que somar que houve uma regressão marinha documentada durante os últimos momentos do Cretácico (Barrera 1994). Por tanto, existem razões suficientes para pensar que o conceito de simultaneidade deve desempenhar um papel importante. Desafortunadamente, tão pouco existem acordo entre os investigadores sobre este ponto. Como um exemplo, em 2004 Keller et al. indicaram a possibilidade de que o impacto de Chicxulub ocorreu uns 300 mil anos antes do fim do Cretácico. Por outro lado, como se viu anteriormente, o desacordo sistemático encontrado pelos diversos paleontólogos com relação ao padrão de extinção todavia não permite distinguir claramente entre uma desaparição abrupta ou gradual dos dinossauros, e por tanto, discernir entre um modelo de extinção ou outro.

O mero fato de observar a Lua com uma pequena luneta pode significar muito. Ainda que uma luneta seja um instrumento muito humilde, nos possibilita dar uma olhada ao passado de nossa vizinha. E foi turbulento. As marcas das crateras de impacto podem ser vistas inclusive com um instrumento tão rudimentar como um binóculo. Seguramente nós também fomos bombardeados no passado ainda que as marcas não são tão visíveis como na Lua devido a erosão. O evento de Tunguska (provavelmente o choque de um pequeno cometa em Sibéria) em 1908 nos recorda o vulneráveis que somos e que os eventos violentos próximos podem ocorrer. Há uns 13 anos, o cometa Shoemaker-Levi 9 se fragmentou pelas forças de maré e impactou com Júpiter, em Julio do 1994. Este fato nos leva a pensar na possibilidade de que se o objeto que impactou com a Terra no KT fosse um cometa, provavelmente haveria provocado mais de um impacto. Em torno do Sol giram milhares e milhares de asteróides, instalados entre as órbitas de Marte e de Júpiter e que eventualmente podem cruzar a órbita da Terra. São os chamados NEA (Near Earth Asteroids). Seu número está estimado entre 700 e 1500 com diâmetros da ordem de 1 km, e por tanto, potencialmente perigosos.

Tais números nos levam inevitavelmente a refletir sobre a possibilidade de um impacto. Que fazer? Por agora vigiar e investigar a população de asteróides. Não só os grandes mas também os pequenos. E isto custa dinheiro. Quanto estaríamos dispostos a gastar para equipar observatórios especializados com telescópios de médio e de grande porte? Se poderia evitar? Pode que seja uma das poucas catástrofes naturais nas que o homem possa interferir para minimizar seus efeitos. Artefatos nucleares poderiam ser usados para desviar as trajetórias mas, deveríamos desenvolver a tecnologia pertinente já? E em caso positivo, deveria ser um esforço mundial ou somente das super-potencias?

Ainda restam os aspectos éticos da questão. Em caso de um eminente impacto: temos o direito de interferir no processo evolutivo? Antes de tomar decisões, consideremos alguns pontos chave e pensemos um pouco sobre eles:

Agradecimentos:

Gostaria de agradecer à Asociación Cultural Dinosaurio, na pessoa de sua presidente Maribel Herrero Gascón, por convidar-me a dar esta conferencia nas II Jornadas Paleontológicas de Galve. Igualmente agradeço a todas as pessoas de Galve que sempre me acolheram com muito afeto. Agradeço ao projeto de pesquisa ao qual pertenço (MEC-AYA 2006-06375). E. Martín e M. Vázquez puseram a minha disposição a ilustração da Figura 6. Por último, e não por isto menos importante, agradeço a minha filha Bárbara, quem com cuidado e muito carinho, desenhou a vinheta correspondente à Figura 7.

Figura 7 - charge

*Antonio Claret é astrônomo natural de Sete Lagoas (MG) e formado pela UFMG / Observatorio Astronômico Frei Rosário (graduação ao doutorado).

A cerca de vinte anos trabalha na Espanha.

Endereço:

Instituto de Astrofísica de Andalucía

Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Apartado 3004

18080 - Granada - Espanha

claret@iaa.es